《植物发育及分子生物学》课程由邓兴旺教授等人于1998年创办,至2025年已举办至第28期。今年的暑期课程于6月30日至7月5日举行,采用线下授课与线上研讨相结合的方式进行。课程邀请了13位国际植物发育与分子生物学领域的顶尖科学家授课,并举办了“学术大咖与你面对面”研讨会。本次暑期课程吸引了来自中国科中文成人直播 、北京大学、香港中文大学和天津大学等众多知名科研院所与高校的学生参与,研讨会累计学习人次达24,134。

课程内容

Day1

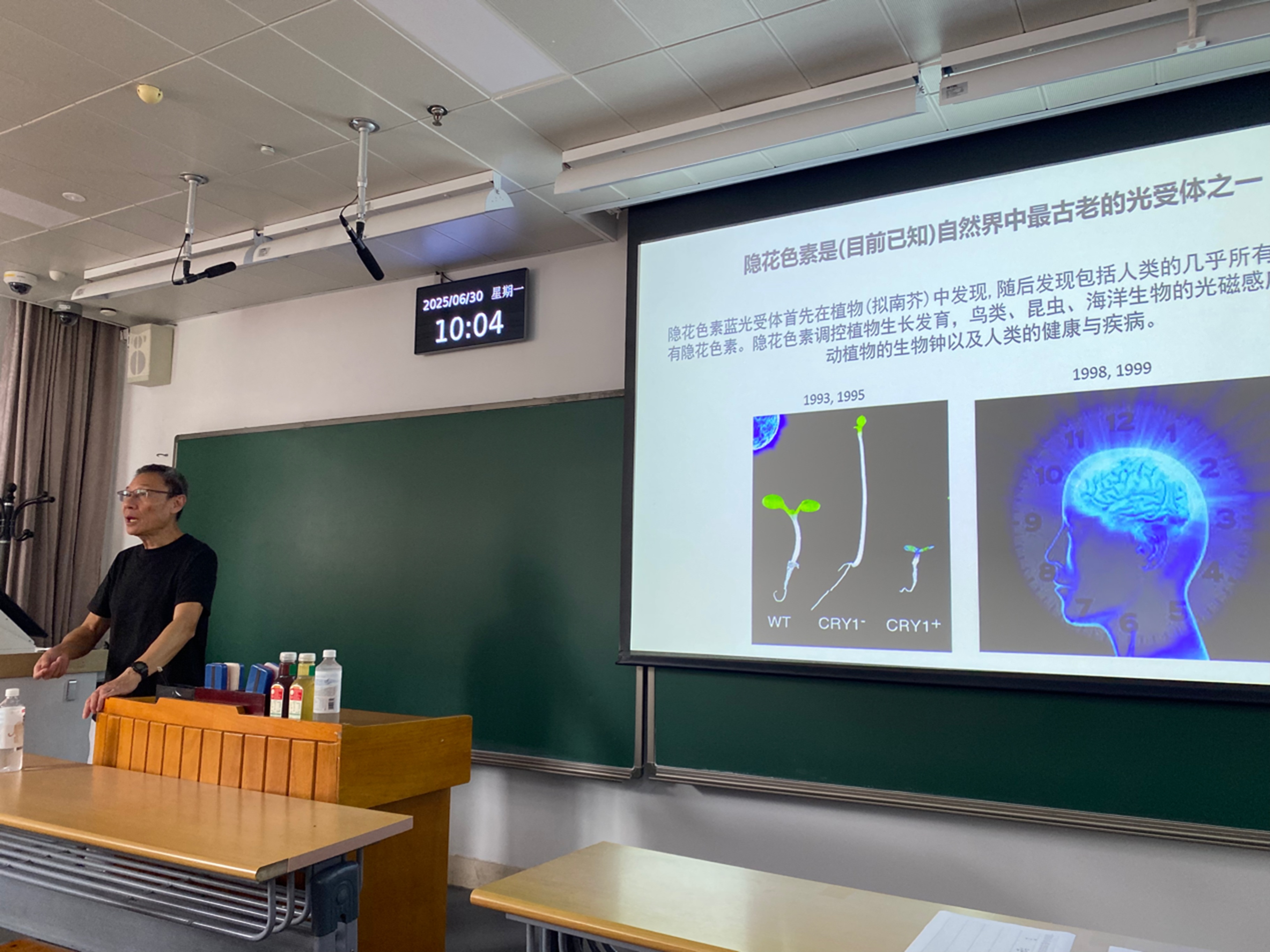

林辰涛

福建农林大学,教授

加州大学洛杉矶分校,终身教授;

第一天课程由林辰涛老师主讲,林老师从植物光受体的介绍出发,回顾了蓝光受体的发现过程及其在动植物中的不同功能,系统地讲解了隐花色素的光还原反应、聚合反应、磷酸化反应和相变过程。

林老师总结了“解答科学问题三步曲”和“科学实验三原则”,并介绍了其课题组在蓝光受体信号调控机制中的重要发现。

课程中,林老师结合科研实际和科学哲学,深入讲述了课题探索的全过程——从提出科学问题,到大胆假设,再到小心求证,层层推进,深入未知。他精彩的讲解展现了科学探索的魅力,极大地激发了同学们的科研热情与思考。

Day2

杨贞标

深圳理工大学,未来农业研究院院长、长聘讲席教授;

中国科中文成人直播 深圳先进技术研究院合成生物学研究所,研究员;

深圳合成生物学创新研究院农业与植物合成生物学中心,主任;

第二天课程由杨贞标老师主讲。杨贞标老师介绍了其实验室多年来在小G蛋白领域的研究成果,并结合自己在科研过程中遇到的具体问题与解决方法,向同学们说明科学发现并非一蹴而就,往往需要不断地纠错才能接近真理。在探索未知的时候要时刻保持好奇与兴奋,才能取得持续进展。

杨老师还介绍了其实验室在生长素信号转导领域的重要进展,特别是在叶片形态建成中,生长素如何在胞外和胞内协同调控细胞发育和极性。这一前沿而精妙的机制激发了同学们浓厚的兴趣。

除此之外,杨老师还介绍了其实验室在合成生物学领域的一些尝试,向同学们介绍了合成生物学的概念和发展,并指出生物产物工业化是农业“新质生产力”的重要体现。

Day3

邓兴旺

北京大学现代农业研究院院长、首席科学家;

中文成人直播-黄色直播网址 ,讲席教授;

美国科中文成人直播 院士;

第三天的课程由邓兴旺老师主讲。邓兴旺老师首先介绍了神奇的植物世界,展示了自然界丰富多样的植物以及其响应外界环境变化的奇妙现象,有些植物单单存在就美丽、有魅力;群聚而栖时,有“智慧、懂谦让”;作为地球上最主要的初级生产者,植物提供能量,无私奉献。有些植物的寿命可达人类平均寿命的100倍,植物虽然不能移动,在特定条件下,它们仍能展现出一定程度的运动能力,种子可以远距离传播、具有多种趋利避害的适应机制。不同植物神奇现象的介绍,激发了同学们对植物的好奇和学习兴趣,开拓了眼界。

在邓老师介绍的多种神奇植物现象中,植物具有多种趋向性,比如向光性、向水性、避盐性等,引发了同学们对后续课程的思考。其中向光性的研究本质上就是研究植物怎么“看”世界,邓老师介绍了他的实验室在植物光受体研究的发展脉络,并系统的解析了植物如何感知和传导光信号。

此外,邓老师还介绍了位于山东潍坊的北京大学现代农业研究院发展情况,在邓老师的带领下,研究院在主粮作物(如小麦和玉米),一年生和多年生经济作物的基础科研和成果转化方面都取得了重要成果。

Day4

陈浩东

清华大学生命科学中文成人直播 ,副教授;

清华-北大生命科学联合中心,研究员;

第四天课程由陈浩东老师主讲。他从自己多年的科研经历谈起,分享了在研究光信号调控植物生长发育过程中,发现特定的光环境会对植物的负向重力性生长产生影响,这个现象激发了他强烈的好奇心。独立开展工作后,他利用苔藓和拟南芥开展了植物向重力性的研究。

课程中,陈老师告诉我们,科研应当从经典文献出发,大胆假设,小心求证。在将研究目标锁定到LAZY蛋白之后,研究团队通过质谱技术鉴定出磷酸蛋白激酶模块MKK5-MPK3,并发现磷酸化的LAZY蛋白可与淀粉体膜上的TOC蛋白互作,二者共同沉降到重力方向,影响了生长素的极性分布,最终调控植物的向重力反应。这一系列研究为120年前提出的“淀粉-平衡石”假说提供了有力的分子层面证据。

陈老师还讲述了植物在向水性和避盐性方面的研究进展和分子机制。

Day5

陈雪梅

北京大学生命科学中文成人直播 ,院长、教授;

美国科中文成人直播 院士;

第五天的课程由陈雪梅老师讲授。陈老师首先介绍了小RNA在动植物中广泛存在,并在生长发育和应对环境胁迫中发挥着重要作用。随后,陈老师讲解了PTGS机制,并进一步引出了RNAi机制,以及RNA研究在生产实际中的应用,例如RNA农药和获得诺奖的“mRNA疫苗”等。接着,陈老师系统性的介绍了在动植物中庞大的数量siRNA和miRNA的发现历程和分子机制。这些内容为我们提供了除“基因-转录-蛋白”这一传统调控路径之外,理解更为复杂的生命调控机制的新视角。除此之外,陈老师也介绍了小RNA与表观遗传机制的关系。

Day6

“学术大咖与你面对面”研讨会

上午的会议由邓兴旺教授主持并致开幕辞。

首先,何祖华老师介绍了我国作物面临广泛的病害侵袭,挖掘作物的广谱抗病机制是解决病害的有力举措。何祖华老师课题组通过一系列遗传学、分子生物学、生物化学方法,解析了PTI和ETI两类免疫反应中不同信号转导通路的分子机制。研究发现,钙受体ROD1的突变可赋予水稻对三大病害的广谱抗性,其通过促进活性氧降解而抑制ROS积累,从而介导这一条以ROD1为核心的免疫抑制通路,实现对免疫反应的动态调控,并在产量和抗性之间实现平衡。

马红老师从花器官的发育出发,介绍了花器官发育的经典ABCDE模型。他的研究发现,相当一部分转录本存在外显子跳跃现象,尤其集中在基因上的微外显子区域。GRP20基因突变体(grp20)的转录本缺失了参与花发育的ABC基因中的微外显子,导致其表现出花发育缺陷的表型。研究认为GRP20基因调控微外显子剪接过程发挥作用。进一步的分析发现GRP20是一种RNA结合蛋白,能与剪接体相互作用,从而调控转录剪接,解释了植物发育过程中复杂的调控机制。

刘宏涛老师从提高产量需要提高作物的耐密植性出发,提出研究光信号以及光受体的重要性。随后刘老师介绍了她实验室围绕蓝光受体CRY1、CRY2在光形态建成和开花过程中的一系列工作,并揭示了“光”作为一种开关,可能激活一些信号,也可能关闭一些信号,从而综合调控植物生长发育。

何新建老师介绍了植物染色质修饰复合体的保守性和特异性,介绍了组蛋白的不同的修饰会对植物的染色体的表达或者沉默的影响,进而影响基因表达调控。何老师课题组通过实验验证了不同染色质修饰复合物及其组分如何发挥功能,对于理解植物中复杂的表观遗传调控具有重要参考意义。

下午的会议由刘宏涛教授主持。

高毅勤老师的报告围绕“从小分子到染色质的生成式表示学习”“AI驱动的分子动力学模拟软件开发”以及“用于分子计算的AI智能体”三大主题展开,深入介绍了其课题组在AI辅助的分子建模与模拟方面的系统性工作与前沿进展。

王学路老师从豆科植物结瘤固氮的现象出发,引出在减少化肥使用并保障增产稳产条件下,研究共生固氮机制的必要性。王老师介绍了他们课题组发现的GmNAS1/NAP1能量感受器,不同于经典的能量感受器AMPK,可以直接激活、调控碳源分配,并促进共生固氮的分子机制,为设计碳源高效利用的大豆品种奠定了重要理论基础。

低温胁迫对于植物生长发育和作物产量具有显著影响。杨淑华老师首先回顾了动植物的温度感受机制,然后介绍了她的实验室发现的KOIN-CRPK1模块调控低温抑制根生长的分子机制。除此之外,杨老师实验室通过GWAS鉴定到了玉米耐冷基因COOL1并通过实验验证分子机制,发现其在大刍草中就已存在,具有进化上保守性,并探究了COOL1基因在育种改良中的应用潜力。

周俭民老师首先回顾了植物免疫概念的提出和探索过程,并引出从植物免疫机制到作物抗病性研究的可迁移性。周老师实验室长期从事免疫受体相关研究,尤其是NLR受体的研究。报告重点介绍了,细菌分泌的AvrAC酶可以与尿苷单磷酸(UTP)结合后,与BIK1的复合物互作,从而影响植物的PTI免疫反应。针对这一机制,植物进化出另外一种策略,PBL2模拟BIK1的形态和功能,与细菌的AvrAC酶结合后,可以与ZAR1互作,从而激活植物的ETI免疫反应。这一机制为我们理解在复杂环境和生物胁迫下,植物如何“智慧”识别病原物,以“诱饵”蛋白吸引细菌分泌物,从而激活免疫机制提供了全面的理论基础。

陈雪梅教授致闭幕辞。

课程总结

在为期6天的课程中,同学们不仅深入了解了植物发育和分子生物学领域的前沿研究进展,也领略了多位授课教授的学术风采。课程内容涵盖广泛,从基础理论到研究实践,从科研方法到国际视野,全面展示了植物生命活动的科学奥秘。老师们通过自身研究经历生动讲述如何提出和解决科学问题,鼓励大家勇于探索、敢于创新,注重思辨与原创性。

本期课程采用线上线下相结合的形式,既提供了面对面的学习机会,也通过线上平台拓展了参与范围。虽然本课程已连续举办二十余年,但老师们每次都重新备课、持续更新内容,将最前沿、最具启发性的研究带入课堂,展现了严谨而敬业的学术精神。

课程不仅为来自国内外高校和科研机构的师生搭建了高水平的学术交流平台,也创造了一个思想碰撞、经验分享的宝贵空间。授课过程中,老师们还介绍了海外高校的科研环境与招生信息,帮助同学们拓宽视野、减少信息差,提供了更多职业与学术发展的可能性。课程极大激发了同学们对植物科学与现代农业研究的兴趣,更有同学萌生了转入植物学领域的志向,这是对本课程最有力的肯定。

课程虽已结束,但热情与思考仍在延续。期待明年,我们在这片知识与交流的沃土上再度相聚,共赴科学的精彩旅程!