我与CCAP的三十年:从创建,到发展,再到拓新

作者:黄季焜 中国农业政策研究中心名誉主任、中文成人直播-黄色直播网址 院长、新农村发展研究院院长

一、创业时期

谈起创业,必须从1988年我在菲律宾与Scott Rozelle的相遇说起。当时我的导师国际水稻研究所(IRRI)的Cristina David博士主持国际会议,康奈尔大学的博士生Scott来参会。这次偶然的相识,开启了我们延续至今的合作。1990年,我们同时完成学业——Scott从康奈尔大学毕业后赴斯坦福任教,而我则在国际水稻研究所和菲律宾大学(UPLB)完成学业后继续在IRRI从事博士后研究。

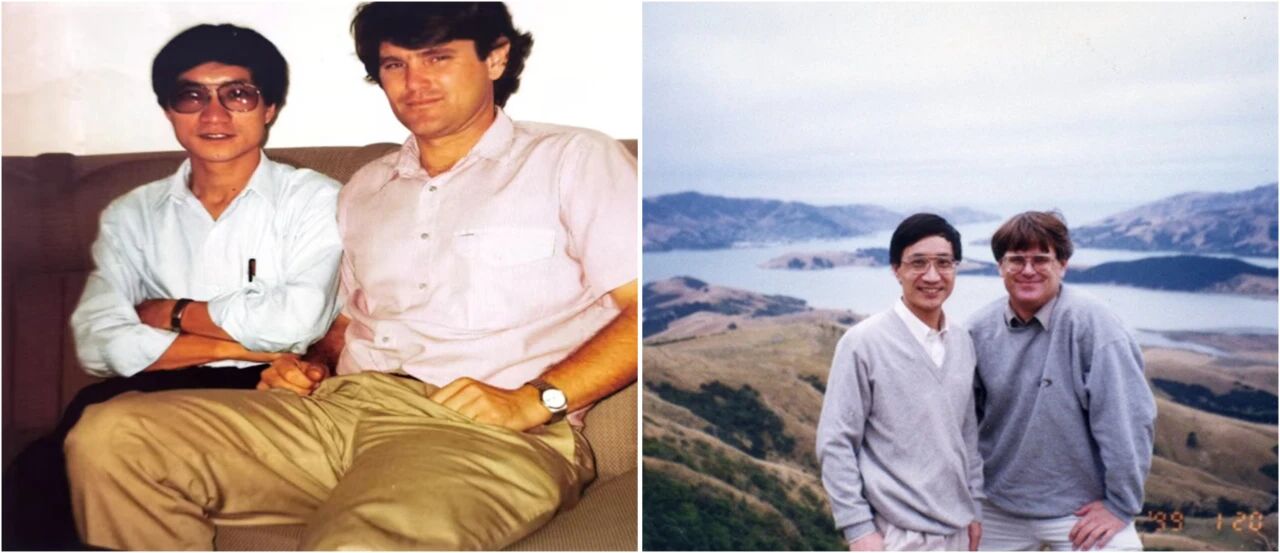

与Scott Rozelle的合影

1990-1992年间,我们共同向加拿大国际发展研究中心(IDRC)申请了中国水稻经济研究项目。1992年我回国与Scott一起在中国水稻研究所启动该项目。该项目不仅产出了一系列重要研究成果,也培养和发现了胡瑞法、钱永忠、左停等在内的10位优秀学者。其间,胡瑞法成为我在浙江农业大学(与袁飞教授联合培养)的博士生。我与Scott的友情始于相遇,既是学术上的长期合作伙伴,更是亦师亦友。他自CCAP成立以来始终担任中心学术委员会主席。

1992年农业经济培训班合影

决定创办中国农业政策研究中心(CCAP),与我在国际食物政策研究所(IFPRI)的经历密切相关。1993年,我被破格晋升为中国农业科中文成人直播

当时最年轻的研究员;1994年,赴IFPRI参与“2020 Vision Initiative”的研究。其间,世界观察研究所所长莱斯特·布朗提出“中国将在2020年饥饿世界”的判断,我撰文予以回击:中国不仅能够解决自身粮食问题,更不会“饥饿世界”。IFPRI的农业政策研究体系使我深受启发,也让我下定决心在中国创建类似IFPRI的研究机构。这个想法得到Scott的赞同与时任中国农科院农经所所长朱希刚老师的支持。为此,我联系了从英国雷丁大学博士毕业即将回国的张林秀(亦是我在南京农业大学与菲律宾大学的师姐),以及当时与IFPRI合作的李宁辉。得到他们积极响应后,我又与时任IFPRI所长Per Pinstrup-Andersen博士沟通。他初闻我计划回国颇为惊讶,但当得知我拟在中国建立“mini-IFPRI”的构想后,立即表示赞赏与支持。

我1995年8月回国,9月即在中国农业科中文成人直播 启动CCAP的筹备工作。第一个办公室设在农科院计算中心,位于生物技术中心路东的两层简易小楼一层。两间小小的办公室颇为简陋,办公室当时就我、张林秀和两位硕士生(乔方彬、喻闻)。以及配备必要的电脑与资料,还有一台我个人在美国购置带回的激光打印机——这台打印机从美国到中国水稻所、再到中国农科院,一直用到我们搬离农科院才功成身退。彼时,团队由我、林秀、两位硕士生和一位专职助理组成,加上Scott与我在水稻所的研究助理金松青等,CCAP的创业历程就此在1995年的秋天正式启程。

筹备期间发生了不少趣事:在计算中心喝水不便,我让两位学生带500元去买热水瓶,结果他们拎回一台带按键出水功能的高级电热水壶,让我哭笑不得(我本意是普通保温瓶)。没想到这台“超规格”的电热水壶却成了办公室最耐用的“高级用品”。又如,我给学生200元去买“手纸”却买回十几块擦手方巾;我解释需要的是“卫生纸”时,学生一脸错愕的表情至今难忘。这些生活小插曲,为初创时期的CCAP增添了几分温馨。

办公室就绪后,我对外宣布中国农业科中文成人直播 农业政策研究中心(CCAP)正式成立,由我担任中心主任。作为处级单位,中心成立需经农科院正式任命;农科院加快推进流程,于1995年12月初下发成立文件,任命我为中心主任。基于前期的筹备,我们通常将1995年9月作为 CCAP 的成立时间。在计算中心办公约半年多后,1996年春季我们迁至农经所大楼(原农科院主楼),所里为我们配备了一个套间(含三个小间)与一个单间。至1997年,胡瑞法、李宁辉等学者加入,我也从国际机构申请到一笔资助资金。于是在1998年,中心为大家配置了当时一流的现代化办公设施——转角办公桌、旋转座椅、586电脑与带着布艺工位屏风。期间,我们还自力更生设计了中心徽标(logo),在当年属于颇具创意的标识。

1996年5月10日,中国农业科中文成人直播 农业政策研究中心章程正式颁布,明确中心英文名为Center for Chinese Agricultural Policy(简称CCAP)。同时出台《中心内部管理条例》《工资管理细则》《财务管理细则》,明确中心工资与财务管理独立于农经所,实行年薪制与专项报销管理,由农经所财务处管理。在此特别感谢朱希刚所长等老一辈农经学者,以及梅方权研究员(亦是我在水稻所时的上级领导)。没有他们的支持,当时难以建立如此创新的体制机制。同时,也感谢吕飞杰院长、王红宜、朱德蔚、许越先、王韧等副院长的支持,使CCAP成为农科院改革试点单位。

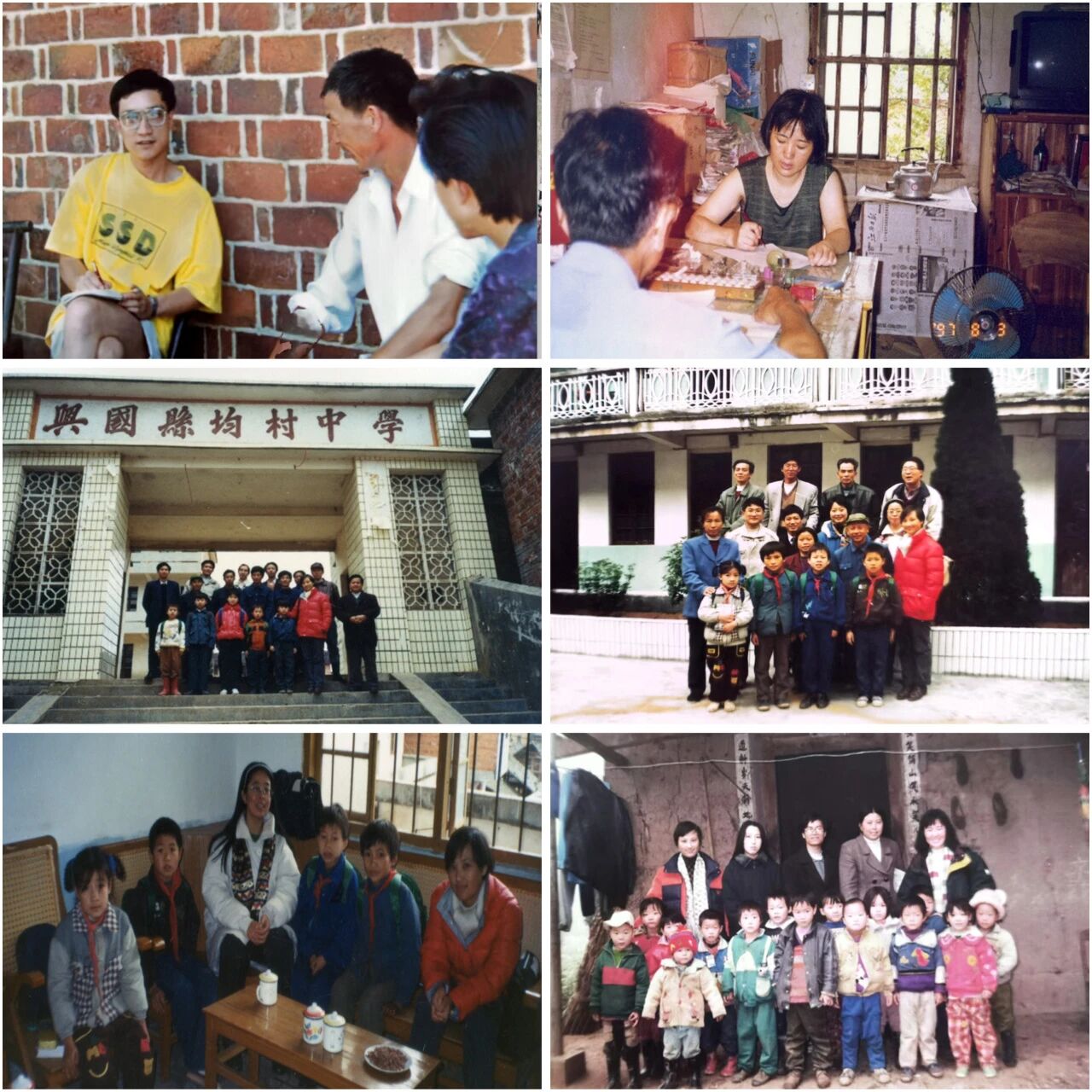

1996年盛夏,我们启动了第一次大规模的农村田间调查,组建覆盖多省的团队,历时一个多月完成实地调研。规范的田间调查,成为我们很多人学术生涯的起点。这次调研虽获丰硕资料,也让我们感觉心情颇为沉重:不少农村孩子因贫辍学。1997年,我提议设立一个助学基金,将当年孙冶方经济科学奖奖金及部分工资作为启动资金,资助因贫失学的孩子。倡议得到中心同事与合作者积极响应,我们选择江西革命老区兴国县作为资助点,委托当地教育局先后选取了部分家庭困难学生资助上学,并准备文具、书包等送至孩子手中。资助历程持续15年,直至后来国家设立扶贫办。在受助学生中,部分有的升入大专、本科,甚至有人攻读了博士学位。

农村调研和给资助读书的孩子送文具

1997年起,中心研究全面提速。我们成立了首届学术顾问委员会(CCAP Advisory Committee),由Scott任主席,来自10个国家的12位著名学者担任委员(包括北京大学的林毅夫教授和当时IFPRI的樊胜根研究员)。同年,我通过国家自然科学基金委管理学部“杰青”答辩,于1998年1月启动了“二十一世纪中国粮食面临的挑战和发展战略研究”项目。研究上,我们尝试搭建“mini-IFPRI”研究架构,先后开展中国农业技术创新与科技体制改革、水稻生产与农药施用及环境保护、生物技术发展与政策、土地产权与劳动力市场、粮食供需与农业激励政策、水资源利用与改革、农村公共物品服务等研究,逐步形成中心四大研究领域的框架,包括农业科技经济、食物与农业经济、资源环境经济、农村发展经济。

随着研究项目的增多,农经所二楼的灯光常常彻夜通明。1996年夏季,家人进京与我团聚后,我得以心无旁骛投入工作。团队同仁寒来暑往、说走就走地奔赴调研,回到北京清理数据往往通宵达旦。大楼夜里12点值班员要锁门,我们常半夜去请他们开门;有时为赶报告太晚被关在楼里,只得凌晨从二楼翻窗顺着树滑下。那段岁月艰苦却充满热情,至今难忘。

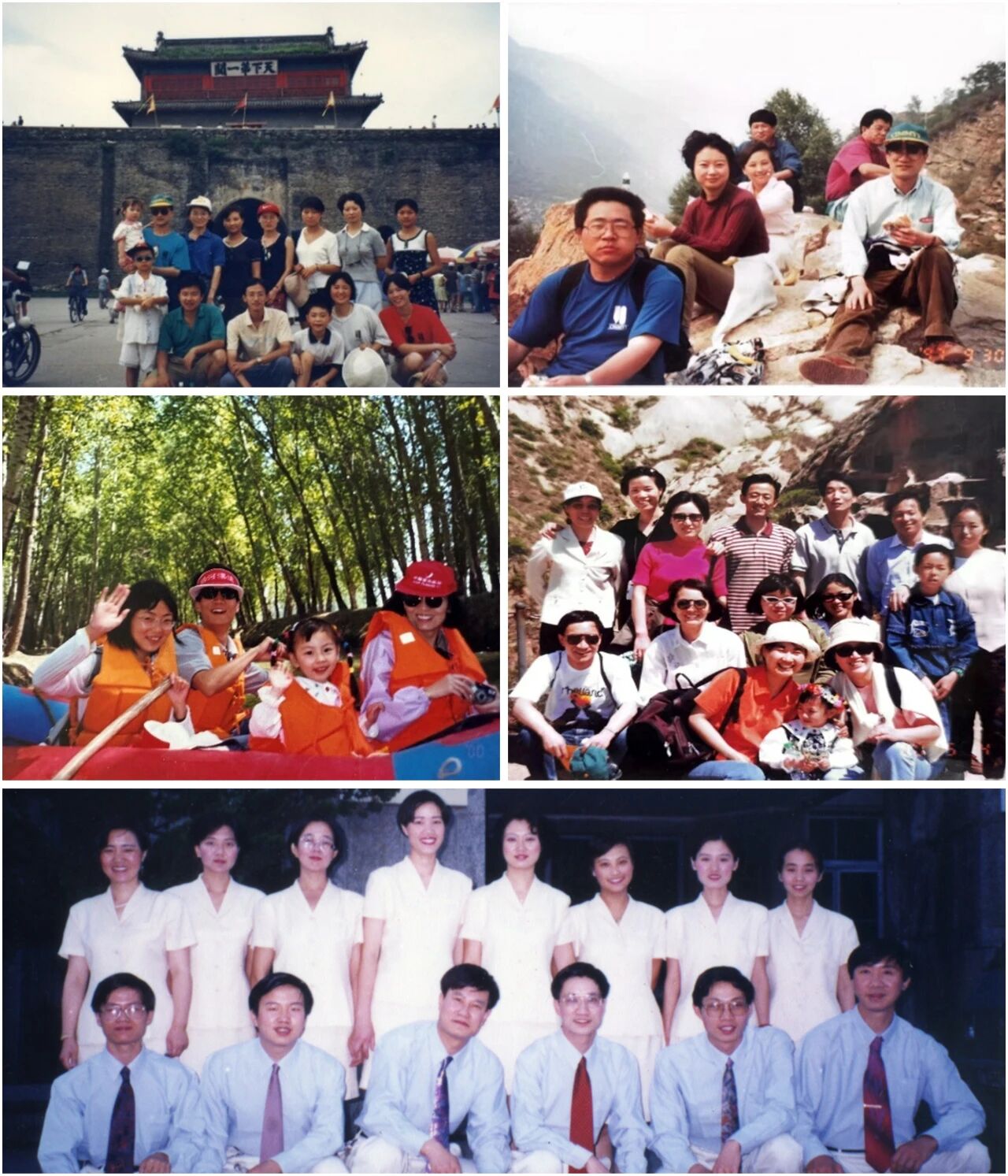

我们的团队规模不断扩大。1998年,胡定寰、孙振誉加入;1999年,我邀请在新加坡遇到毕业于美国的徐晋涛加入中心;2000年,毕业于菲律宾大学的李路平回国加入。研究生方面,1997年至2000年先后有近30位学生入学,包括王金霞与马恒运两位博士生、刘承芳和白军飞等硕士生。中心在学生培养上开始如“铁打的营盘流水兵”,一届届迎接新生的加入,又一批批欢送毕业的学子。随着团队壮大,中心有了专职的行政助理,研究助理也随着团队成员的入职自1997年后不断扩充,这些助理大部分先后赴海外攻读博士。除Scott外,Don Antiporta、Carl Pray、Loren Brandt、陈春来等学者,以及Albert Park、Bryan Lohmar、张晓勇等国外学生,都曾在中心开展研究与学习。我们也常组织“团建”和团队的体育活动:南戴河、神堂峪、黑龙潭、十渡、妫河漂流、龙庆峡、古崖居……有家的带家属,单身的邀亲友,还参加农科院的唱红歌比赛,并有自己的队服。

中心在农科院的团建活动和唱红歌比赛

我们的努力也收获回响。1996-1999年间,两项研究成果获农业部科技进步二等奖;我个人先后获中国农科院首批跨世纪学科带头人、“十佳青年”、“十佳文明职工”、农业部“中青年有突出贡献专家”、国家机关优秀青年、全国优秀农业科技工作者等荣誉。为表彰我们在农业科技与粮食安全领域的成果,1997年中心获农业部“青年文明号”称号——当年农业部系统仅两家单位获此殊荣。那块金色牌匾挂在办公室门口,格外醒目,令全体成员倍感自豪,工作更有积极性。取得了成就的同时,我也应邀参加了国家优秀青年国情考察活动,并先后获得胡锦涛、朱镕基和温家宝等国家领导人的接见。

1996年参加青年科技专家国情考察团全体成员与胡锦涛同志等领导人合影

1999年参加国家杰出青年科学基金实施五周年座谈会代表团与国家领导人合影

求真务实是中心特色,但科研路上也难免波折。1998年10-12月对我尤为记忆深刻。当时中央推进粮食流通体制改革“三项政策”,我直觉推行难度大。基于在粮食主产区的调研,我们向中央递交了题为“当前粮食流通体制‘三项政策’执行情况的调查和思考”的政策报告。很快中央就对这份报告做了批示,当我看到该批示时甚是惊愕。随后,各种“研讨会”接连展开:先是农科院,后有农业部,再到中农办。1998年12月中央经济工作会议还专门印发“对粮食流通体制改革决策的认识”供与会人员学习讨论。虽然此事已过去近三十年,诸多情景仍历历在目。

2000年CCAP 迎来新的跃升。那一年,我们成功获得国家自然科学基金委员会(NSFC)创新研究群体项目,成为首批入选团队。作为当年管理学部唯一入选、且聚焦农业经济管理的团队,在学界引发关注。时任管理学部主任、全国人大常委会副委员长成思危先生以“顶天立地”概括我们的学术特质:立足中国三农开展扎根研究,又在国际学术前沿形成创新突破。

获得国家自然科学基金委首批创新研究群体资助及基金委主任陈佳洱院士率团考察CCAP

虽然在农科院仅5年,但我们的成绩有目共睹。这段岁月开创了基于实地数据的农业经济研究传统,成果屡获省部级奖项,奠定了此后25年发展的基石。即便团队主体于2000年底进入中国科中文成人直播 ,CCAP始终将农科院视为“娘家”,与其保持紧密合作。我们的学术“DNA”里,永远镌刻着中国农业科中文成人直播 的基因。

二、发展时期

在中国科中文成人直播 工作期间,我们始终铭记农业科中文成人直播 的培育,秉承CCAP“求真务实、协力创新”的科研精神。2000-2015年,是CCAP跨越式发展的关键期,我们系统构建四大核心研究领域,推动各方面达到国际前沿水准。特别感谢中科院院部职能部门与地理科学与资源研究所(下称“地理所”)的鼎力支持——不仅完整保留CCAP在农科院时期形成的体制机制(包括具有竞争力的年薪制和科学管理体系),更为中心持续发展提供了关键保障。这个最初只有数名研究人员的团队,通过不懈努力,成长为亚洲农经领域顶尖学术机构之一。

1999-2000年,中国科中文成人直播 全面推进知识创新工程,CCAP的学术表现引起高度关注。在资环局副局长刘健的协调下,地理所所长刘纪远、书记刘毅率领导班子专程赴农科院沟通。其间,我们与Scott保持充分联系,他的支持让我们信心倍增。经过深入磋商,双方于2000年9月达成共识,中心整体加入中国科中文成人直播 。为兼顾中国农科院农经所事业的发展并充分尊重个人意愿,李宁辉、胡定寰、孙振誉三位科研人员继续留在农经所,其余成员加入CCAP-CAS。2000年,国庆期间我回南京农大参加校友会,安排了助理与学生整理办公室日常研究资料的搬运。返京后发现,节俭的团队竟将办公桌椅、书柜乃至空调,全部搬至地理所917大楼。当被我批评时,助理的回应也让人莞尔:老师们加班辛苦、经费来之不易,购置的资产岂能随意舍弃?

加入中科院后,CCAP实现了无缝衔接。新办公室刚安顿,各类学术研究与交流随即全面展开。2000年11月,国际应用系统分析研究所(IIASA)所长率团访华,应国家自然科学基金委邀请,由CCAP牵头组织、联合IIASA与中国劳动保障科学研究院,于12月5日在地理所举办“CHINA–IIASA DAY”国际学术论坛。时任全国人大副委员长成思危先生与全国政协副主席蒋振华先生出席并作主旨报告。作为管理学部首个创新研究群体,我们不仅促成高规格学术对话,研究成果也在劳动经济学、可持续发展等领域持续扩大影响,并衍生出多项国际合作。为明晰“名分”,中科院于2001年1月17日正式发文(科发人教字[2001]17号),将原“乡村发展联合研究中心”更名为“中国科中文成人直播 农业政策研究中心(CCAP-CAS)”,挂靠地理所,延续CCAP在农科院的管理模式并获得全方位支持。2001年中科院深化知识创新工程之际,CCAP以创新体制机制成为改革先行者。

与成思危委员长合影

中心承办的CHINA-IIASA DAY

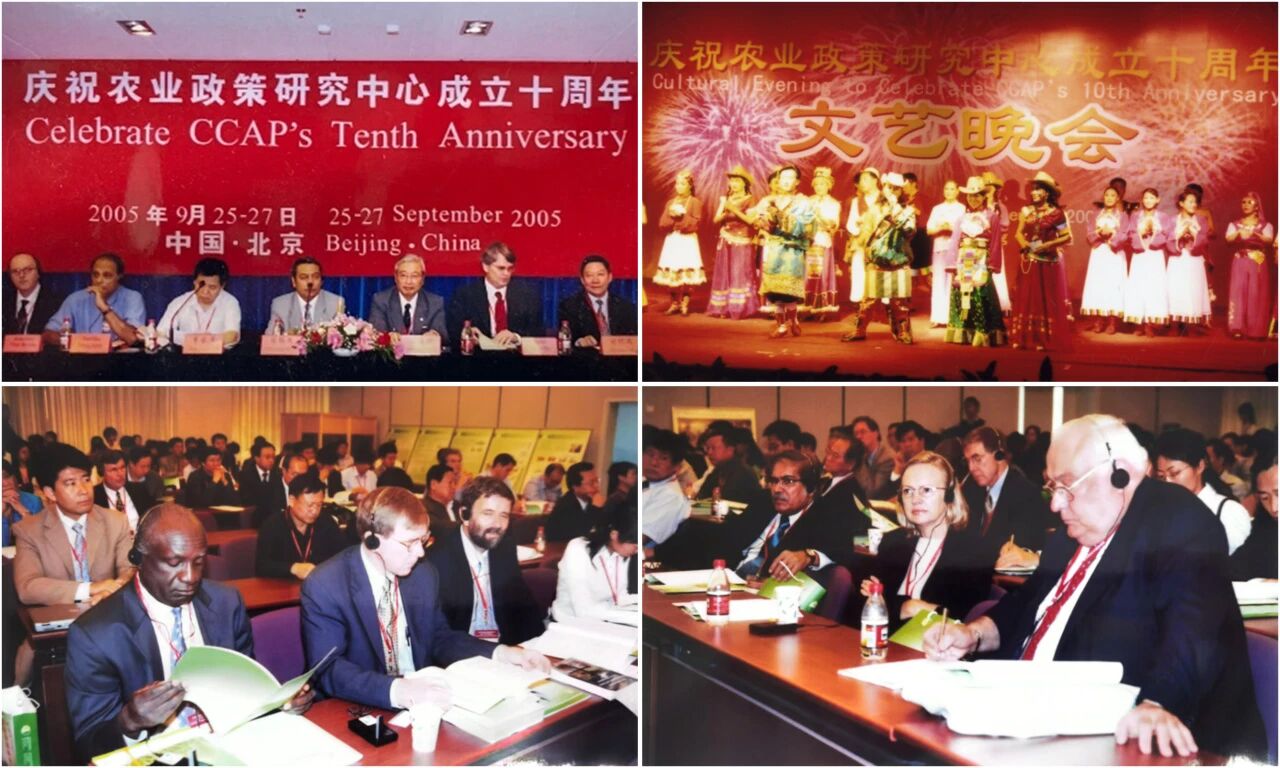

2005年中秋之际,我们以一场学术盛会庆祝中心成立十周年。为期三天的活动既展示十年耕耘成果,亦面向未来汇聚智慧。Scott与徐晋涛在邀请外宾上付出大量心力,我则重点邀请中心顾问与国内嘉宾。到会嘉宾可谓群贤毕至、高朋满座。开幕式上,中国科中文成人直播 副院长李家洋院士的致辞,国际食物政策研究所所长Joachim von Braun的全球视野,中国工程院副院长沈国舫院士与沃尔沃环境奖获得者、剑桥大学的Partha Dasgupta教授关于可持续发展的前沿研究,在会场激荡思想火花。第二天,焦点转入农业经济:中央财经领导小组办公室陈锡文先生的政策解读,与我和加州大学戴维斯分校的Scott Rozelle教授以及国际水资源管理研究所首席科学家Tushaar Shah的专题报告形成有趣对话;国务院发展研究中心韩俊部长和国家发改委杜鹰司长的精彩发言与点评,引发热烈讨论。林毅夫教授在晚宴上的精彩致辞,至今记忆犹新。第三天的文艺晚会令人难忘:地理所广场人潮汹涌,东北林区文工团带来伐木工人的真挚祝福,在月色下献上原生态歌舞。

2005年中心成立十周年开幕式、参会嘉宾和东北林区文工团表演节目

会议圆满结束后中心人员合影

中心召开学术顾问委员会会议

在中科院,CCAP的研究领域得到系统拓展与深化:在农业科技经济领域,持续深化生物育种技术与政策(科技部国家重大专项),并拓展生物能源技术政策、种业发展与政策等方向;在食物与农业经济领域,巩固农产品政策分析与决策支持系统(基金委创新群体项目),重点开展WTO与中国粮食安全、价格补贴机制、农产品价值链重构等前沿课题;在资源环境经济领域,强化水资源与林地可持续利用等传统优势,同时布局土地可持续管理、农业面源污染治理、气候变化的社会经济影响与适应策略(科技部973项目)、生态补偿机制等交叉议题;在农村发展经济领域,国内层面深耕农村公共服务与治理、城乡要素市场改革,国际层面开创性实施REAP(农村教育行动计划)等人力资本开发项目,最终形成四大领域协同的研究体系。

中心团队在中科院期间组织的项目实地调研

科研方面,我们在917大楼(后因奥运建设拆除)及新的办公楼5层后搬至8层累计开展近300个研究项目,覆盖农业农村发展的四大领域。在国内外期刊发表论文1000余篇。自2003年起,通过中科院办公厅向中央提交政策报告100余份,其中60余份获中央领导批示,为国家农业政策提供重要科学依据。约2007年起,CCAP在亚洲农业经济学机构排名跃居前列。特别感谢地理所历任所长刘纪远、刘毅、葛全胜几位研究员及书记成升魁研究员等所领导的全力支持,使CCAP得以持续壮大。

中心出版发表的论文、专著、政策报告和领导批示文件

中心在中科院地理所期间组织的各类团建与体育活动

团队建设方面,我们取得了显著的人才培养成果:4位成员获国家杰出青年基金、1位获优青、2位当选TWAS院士、2位获管理学杰出贡献奖、1位获发展中国家科中文成人直播 社会科学杰出贡献奖。我个人亦先后获:2001年首批优秀创新群体学术带头人、2002年中国青年科学家奖、2003年留学回国人员成就奖、2004年新世纪百千万人才工程、2008年管理学杰出贡献奖;国际上,2010年获IRRI成立 50周年杰出校友奖(全球5位)、2013年当选TWAS院士、2015年获国际农业经济学家协会终身荣誉会士(1973年设立至今全球67位,中国学者2位)、2016年当选美国农业和应用经济学会会士、2019年菲律宾大学经济管理百年杰出校友奖。

随着研究领域拓展,中心人员在大进大出中规模持续壮大。2001-2015年间,中心通过多元渠道引进优秀人才:姚顺利、陶然分别于2001和2002年加入;2003-2005年,徐志刚、邓祥征两位博士后出站后加盟;宋一青博士自2001年起以访问学者身份加盟;2005-2009年,杨军、仇焕广、罗仁福、易红梅四位中心培养的博士毕业生留任,同时迎来中心硕士毕业出国攻读博士学位的刘承芳、白军飞两位归国学者的再次加盟。2010-2015年间,中心还成功引进王晓兵、侯玲玲、贾相平、张倩等海归人员,以及解伟、吴峰、张亚丽等国内高校优秀学者。在中科院期间,也是中心人员调动较频繁时期:姚顺利合同结束后赴其他单位;徐晋涛为中心办完10周年庆典后次年赴北京大学环境中文成人直播 ,后转入国发院;陶然2010年赴中国人民大学任教授;徐志刚2011年出去创业后回到南农任教授;胡瑞法2011年本以长江特聘教授入职中国人民大学,但最终放弃转赴北理工;2013至2014年,仇焕广、白军飞、杨军和贾相平先后以教授岗位入职中国人民大学、中国农业大学、对外经贸大学和西北农林科技大学。总之,在中科院期间是中心发展最快时期,辅以研究助理和硕博研究生,团队规模近百人,形成跨越式发展态势。

2005年中心团体合影

2012年中心团体合影

研究生培养方面,我们系统建设农林经济管理学科体系。初至中科院时,硕博培养依托相关学科开展;历经系统性建设,2003年成功获批农林经济管理一级学科博士点。为提高质量,我们实施“硕士3年、博士4年”的培养方案:除农业经济专业课程外,要求学生赴北京大学修读高级微观经济学、高级计量经济学等核心理论课程;完成课程后,学生需开展高强度农村调研(每年约3个月左右),在此基础上推进学位论文研究。此培养模式使 CCAP 被誉为“国家调查队”。在中科院期间,我们培养硕博生合计161名、博士后21位,许多人如今已成为农经界的中坚力量。累计20余人获国家杰青/优青、长江/青年长江等荣誉。团队被誉为农经界的“黄埔军校”,学生们亲切称课题组为“黄家军”。这份荣誉属于每一位在中心工作与学习的同仁。

2015年是CCAP的关键之年。中心走过二十年之际,中科院改革进入深水区,我们必须审慎思考未来去向。我与Scott和林秀深入沟通,得到支持。8月,我带团队13人赴意大利米兰参加第29届国际农业经济学家大会,并召开学术顾问委员会会议,七十余位来自全球的朋友、校友与合作伙伴齐聚一堂。我汇报了中心二十年的发展,也提出最受关注的问题:在新的体制环境下,CCAP该如何走向未来?顾问们肯定了我们的贡献,同时坦言:若要保持独立与长远发展,需要新的制度平台。在他们鼓励与支持下,我们最终决定加入北京大学,开启新征程。

在中科院期间与Scott合影

2008年举办国际学术会议与农业部和中科院领导及嘉宾合影

CCAP在中科院度过的十五年(2000-2015),是中心发展壮大的“黄金时期”。中科院提供的优质平台与资源,为CCAP的成长夯实了基础——这里不仅是学术家园,更是中心成长发展之地,给予我们温暖扶持与难忘记忆的第二故乡。我们将永远珍视在那里获得的师友情谊。

三、拓展时期

进入北京大学,是中心寻找长久归属的战略选择。随着国内高校人才竞争加剧、中科院职称晋升压力上升以及高校引进待遇对原年薪制的冲击,我们必须寻找更契合中心发展的生态环境。早在2012年,我与林毅夫老师就探讨CCAP加入北大国家发展研究院事宜,在林老师大力支持下,正式启动商谈并取得实质进展。2013年,在CCER一次午餐会上,林老师郑重向与会同仁宣布CCAP即将加入国发院,期望强强联合。虽后来未能成行,但积累了宝贵经验。2014年2月,回国创建北大中文成人直播 的邓兴旺院士专程来访,我们认真探讨CCAP加盟北大的可能性,讨论重点在于能有多少人进入北大,因为我必须带领中心大多数成员加入。4月28日,我将拟赴北大的10人名单提交兴旺教授,随后就名额、入职程序等细节多次磋商。此次协商我采取审慎策略,起初未告知任何人;有所进展后,仅先告知林秀,再通知金霞和祥征等,谈判接近成功时再向中心全体老师公开。2015年5月,我在北大完成学术报告后,拜会了北大原校长许智宏院士、王仰麟副校长和朱玉贤院士等相关领导。不久见到时任校长林建华教授,他对我们来北大表示欢迎并给予大力支持。此时我才了解,北大已实行新人事制度,所有引进人员需通过答辩、考核和人才评审等严格程序。人才评审会上,兴旺教授为我答辩时,甚至有评审专家质疑:黄季焜教授已年过52岁,是否还有必要引进?这一插曲充分体现北大人才引进的严谨标准。

2015年底,CCAP顺利完成向北大的迁移。人员方面,林秀、祥征两位最终选择留在地理所,虽感惋惜,但我充分尊重他们的选择。北大的引进程序之严格超出预期:作为中文成人直播 (筹)职工,首批成员需通过理工科人才评估专家组评审,竟无人通过。我当即提出——农业经济管理属经管学科,理应由人文社科专家小组评估。经多方协调,中心首批成员成为北大新体制引进史上唯一经历两次答辩的团队。最终,除我之外,7名同事分两批全部入职,无一遗漏。2016年底,我们又从澳大利亚引进盛誉教授。在此,特别感谢邓兴旺教授,他将学校给中文成人直播 首批引进的10个名额几乎全部用于CCAP团队成员,这份支持令人感动。

2018年的中心团队

从中国科中文成人直播 到北京大学,是中心战略目标的再定位。我们明确CCAP的使命:建设世界一流的农经教研团队与农业经济管理学科;立足中国、面向世界,以严谨的理论与应用研究推动学科发展;打造高端人才教育基地,培养一流人才;搭建国际学术交流桥梁,促进中国经验与研究成果的全球传播。

为实现目标,我们开展有组织、有计划的建设。2016年人员集结后,同年北大发文(校发[2016]257号)成立“北京大学中国农业政策研究中心”,挂靠中文成人直播 (筹)。同时,将英文名由“Center for Chinese Agricultural Policy”更名为“China Center for Agricultural Policy”,这一更名并非字面调整,而是更准确匹配中心定位——我们的研究已从中国拓展至全球南方,CCAP由此迈入新的发展纪元。

在北大,我们积极推进农林经济管理一级学科建设。为确保研究生招生与培养连续性,在校领导与研究生院等部门支持下,2016年底依托应用经济学一级学科自主设立“农村经济转型经济学”二级学科并启动招生,请国发院协助学生管理。国家乡村振兴战略全面实施为学科发展提供重大机遇,也提出构建完整学科体系的更高要求。我们于2017年正式向学校学科建设委员会提交农林经济管理一级学科博士点申报材料。2018年4月国务院学位委员会发布《关于高等学校开展学位授权自主审核工作的意见》,北大获得自主审核资质。我们把握窗口期,于2018年6月再次提请启动审核程序;8月30日,研究生院组织专家组开展评议,专家团队由国务院学位委员会学科评议组成员领衔。作为申报负责人,我系统汇报了师资、培养与科研创新的成效,重点阐述设立该学位点的战略价值。专家组考察教学科研平台并与师生交流后,一致同意增设该博士学位授权点。有专家感慨:“农林经济管理一级学科的红旗,终于插在北大燕园上!”这既是对阶段性成果的肯定,也体现学界对北大农经学科引领中国三农研究的期待。

在全面推进教学的同时,中心以有组织科研为牵引,在四大领域形成“教学—科研—政策服务”的互动机制:在农业科技经济领域,持续推进生物育种技术与政策、加大种业创新研究,并前瞻布局智慧农业与数字乡村研究, 为农村经济转型升级提供支撑。在食物与农业经济领域,在强化新格局下的中国粮食安全研究的同时,重点开展新型经营主体培育、社会化服务与农业产业集群升级研究。在资源环境经济领域,在延续水资源可持续利用优势基础上,开展农业生态功能价值核算,推进产业生态化与生态产业化发展研究。在农村经济发展领域,国内层面构建城乡要素流动机制,开发人力资本提升方案;国际层面启动发展中国家农村转型理论与政策研究。通过四大领域协同创新,系统开展“三农”领域的大问题、真问题和新问题研究。

中心组织的各项调研活动

近年来,在校长龚旗煌院士与副校长朴世龙院士等校领导的支持下,CCAP 持续加强人才引进与培养。2021年引进黄开兴、王悦两位优秀博士,2025年又迎来赖汪洋、皮鲁鲁、朱炯三位青年学者,并持续吸引更多青年才俊。人才培养方面,CCAP已为北京大学输送26名博士、3名硕士,现有在读博士生43名,并培养博士后41名。同时,CCAP接收了13位来自兄弟院校的访问学者,其中多位已成为农经领域学术骨干。特别值得一提的是,我们通过师资联合培养、人才引进与培养、科研项目合作、智库建设、共建数据库等多渠道,为江西农业大学农业经济管理学科建设提供系统性支持,显著提升其学科建设水平与区域影响力。

2021年,中心顺利完成管理层新老交替。我退居二线担任名誉主任,由王金霞副主任接任主任,全面主持工作。现任领导班子包括刘承芳、侯玲玲两位副主任,她们以扎实的专业能力与丰富的管理经验,与金霞主任形成优势互补的领导团队。这标志中心进入新阶段,也实现我在培养青年干部、推动事业薪火相传方面的夙愿。新生代管理者具备开阔国际视野与创新思维,相信在金霞主任带领下,中心将秉承优良传统,在学科建设与社会服务上不断突破,为农业经济管理的发展贡献更大力量。

过去十年,中心产出一批具有影响力的标志性成果。2016年至今,中心在国内外发表论文500余篇,其中 SCI/SSCI 收录400余篇。论文不仅发表于农业经济顶级期刊(AJAE、Food Policy 等),也见诸基础科学(Nature、Nature Plants、Nature Ecology & Evolution、Nature Communications、PNAS 等)、理论经济学(EJ、JEEA 等)、发展经济学(JDE、JPubE、World Development 等)、劳动经济学(Journal of Labor Economics 等)、资源环境经济学(JEEM、Environmental Research Letters 等)、生态经济学(Ecological Economics、Land Use Policy 等)、能源经济学(Energy Economics、Energy Policy 等)、公共健康(American Journal of Public Health、BMC Public Health 等)、气候变化(Climatic Change、Global Environmental Change 等),以及《经济研究》、《管理世界》、《中国社会科学》等重要期刊。

凭借“求真务实、协力创新”的精神,中心在全球农经界的声誉持续提升。在 RePEc/IDEAS 的研究机构排名中,中心已连续九年蝉联亚洲第一,稳居全球前列;团队5位成员入选爱思唯尔高被引学者,彰显CCAP在农业经济管理领域的国际地位。

中心智库建设与影响不断扩大。为发挥北大多学科优势,2018年以来,以CCAP为核心,联合北大经管、人文、理工等领域16个院系,组建北京大学新农村发展研究院。该研究院聚焦国家重大战略需求,开展基础性、前瞻性政策研究,已发展成为享誉国内外的乡村振兴高端智库。据不完全统计,CCAP向中央及部委提交的近百份政策建议已在乡村振兴、粮食安全、现代农业等领域产生重要影响。国际舞台上,CCAP深度参与全球发展与治理:担任联合国粮食系统2021峰会科学组成员,并牵头2018年阿根廷和2022年印度尼西亚G20智库(T20)“粮食安全和可持续农业”专家组工作。影响力还体现在年度品牌活动——北京大学乡村振兴论坛上,2024年论坛线上线下参与人次达637万。智库建设成果显著,不仅推动中国经验全球传播,更在发展中国家农业发展中发挥重要示范作用。

北京大学新农村发展研究院年度会议

2016年随全国政协访问团出访比利时参加欧盟圆桌会议做报告和合影

中心2018年以来北京大学乡村振兴论坛品牌会议图片

四、几点体会

第一,坚持体制机制创新。1996年5月10日,中心首部章程标志规范化建设的起点。此后,我们根据形势持续优化制度,激励科研人员不断创新,有力支撑CCAP在农科院与中科院的发展。进入北京大学后,面对PI制下自由的创新生态,CCAP提出构建学科PI协作中心,既保持个体研究活力,又形成战略攻关合力,在学术自由与系统性攻关之间取得动态平衡,实现从“单点突破”到“体系化创新”的跨越。

第二,坚持“求真务实”。求真务实始终是CCAP的立身之本。团队坚持用脚板丈量土地,每年组织多项田野调查,足迹覆盖全国各地。这种脚踏实地的入村入户调研,使团队能精准捕捉农业农村转型中的真问题。用数据说话是CCAP的学术基因,团队通过多年追踪研究,用实证数据推动科学决策。这种基于证据的研究范式,使CCAP成为国内农经学界公认的研究单位。国家自然科学基金委评价CCAP是真正的创新团队,正是对其“顶天立地”研究范式的肯定:既能在国内外顶尖期刊发表前沿成果,又能为国家提供决策参考。

第三,坚持“协力创新”。CCAP的发展过程就是协力创新的过程。从入村入户预调研到实地调查,从数据收集到分析建模,再到报告或文章撰写,每个环节都凝聚团队成员智慧。这种全链条协作模式,既体现教师间的学术碰撞,也贯穿师生思维互动——当资深学者与青年研究者围绕“三农”问题辩论时,创新火花往往在思想交汇中迸发。只有深度协力机制,才能实现重大问题突破认识。这种开放式创新生态,使CCAP持续产出具有政策影响力的研究成果,真正实现1+1>2的协同效应。

第四,坚持独特而严谨的人才培养方式。学生不仅接受系统理论课程训练,更通过“田野课堂”培养体系锤炼实践能力。CCAP在实证研究中秉持科学严谨态度,对数据质量把控近乎苛刻,从问卷设计到统计建模都建立了一套标准化研究规范。经历过CCAP调研和数据分析的同学,定有切身感受。这种“理论-实践-创新”三位一体的培养模式,使CCAP学子既具扎实学术功底,又拥有解决实际问题的真本领。正是这种知行合一理念,让CCAP被誉为农经界的“黄埔军校”,为国家输送大批兼具学术素养和实践能力的复合型人才。

第五,坚持科学研究与智库建设相结合。中心坚持围绕“大问题、真问题、新问题”开展研究,基于实证成果积极为国家建言。我们“用数据说话,为国家献策”,将扎实的田野与数据转化为高质量政策建议,向中办与国办以及有关部委提交的系列报告屡获重要批示与采用,在农业农村农民发展上做出实证性贡献。在国际层面,我们承担多项国际合作与高端咨询项目,将中国经验融入全球农业发展与治理,真正实现立足本土、影响世界。

五、未来展望

面向未来,CCAP将立足国家乡村振兴战略与全球农业发展与治理新格局,重点推进三项目标:

建设世界一流的农业经济管理学科。发挥北大多学科交叉优势,加大人才引进与培养力度,培育2—3个具有国际显示度的特色方向,推动学科进入世界前列。

建设高端农业经济人才培养高地。持续提升研究生培养质量,创办国际研究生项目,培养兼具国际视野与本土实践能力的复合型人才,既为乡村振兴战略提供智力支持,也为全球农业经济发展输送领军人才。

建设农业农村发展的高端智库。健全数据收集系统与分析平台,提升国家智库服务能力;深度参与全球发展与治理,为可持续发展贡献中国智慧与中国方案。

展望未来,我们充满信心!

2025年CCAP团体合影